Autores: Maria Aguilar (PUCP), Daniela Quispe (PUCP), Leonardo Tello (PUCP) e Isabel Ziegler (Freie Universität Berlin)

Resumen

En el último quinquenio, el sector agroexportador peruano ha experimentado un notable boom. Paradójicamente, este desarrollo ha sido liderado por regiones costeras áridas como Ica, donde la escasez de agua se ha superado mediante la creciente extracción de agua subterránea de sistemas de acuíferos como el de Ica-Villacurí.

Estudios previos han abordado este tema desde una perspectiva legal, social y económica; sin embargo, los estudios desde una mirada de economía ecológica son escasos. Este artículo busca llenar ese vacío adoptando marcos teóricos ecológicos para analizar las raíces del problema, sus consecuencias y posibles soluciones. Se conceptualiza el sistema de acuíferos como un sistema de flujos y fondos, se realiza un análisis multiescalar de los usos del agua con cifras oficiales y se elucidan las valoraciones que se contraponen en este escenario.

El análisis confirma una extracción de agua subterránea superior a la recarga, evidenciando la sobreexplotación del recurso. Según la evidencia, el sector agroexportador, guiado por una visión antropocéntrica, concentra el 99.5% del total consumido por todos los actores, lo cual resulta en la degradación del sistema hídrico y pone en riesgo su sostenibilidad futura. Se concluye proponiendo una gestión basada en un modelo de acción colectiva y de ciencia posnormal, donde los distintos actores implicados tengan igual voto en la toma de decisiones sobre el uso del recurso.

Palabras clave:

Ecología, estrés hídrico, acuíferos, sostenibilidad

Introducción

En los últimos cinco años, las exportaciones de frutas y hortalizas producidas en Ica se han más que duplicado. Como consecuencia, la demanda de agua subterránea aumentó a 372-563 millones de metros cúbicos anuales, superando la capacidad de recarga natural, la cual se encuentra en sólo 265 millones de metros cúbicos anuales (Zegarra, 2024). La sobreexplotación de los acuíferos provoca el descenso en la capa freática y la salinización de muchos pozos, afectando la calidad del agua y su disponibilidad para el riego y el consumo humano (Fernández‑Escalante et al., 2020). En este escenario, las grandes empresas agroexportadoras aprovechan la falta de regulación para extraer agua sin restricciones, afectando a las comunidades locales y al medio ambiente. Aunque la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debería encargarse de gestionar el uso del agua, carece de un sistema eficiente de monitoreo y control. Esto empeora aún más la sobreexplotación del agua subterránea (Zegarra, 2024).

A partir de aquí, se identifican varios actores involucrados con intereses distintos, lo que genera múltiples valoraciones que entran en conflicto. Concorde a lo anterior, los conflictos de intereses también muestran un pronunciado desequilibrio de poder entre los actores. Esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿De qué forma la distribución del agua de los acuíferos de Ica-Villacurí refleja la predominancia de una valoración sobre las otras? y ¿Qué consecuencias trae este patrón de distribución en otros grupos que compiten por el uso del agua?

Este trabajo es de tipo exploratorio y se enfoca en la distribución desigual del agua. Inicialmente se inicia presentando el contexto de Ica y los acuíferos de Villacurí. La primera sección muestra los distintos usos del agua de los acuíferos y las múltiples valoraciones que los usuarios asignan al recurso. Así se muestra que el uso por parte de las empresas agroexportadoras y su valoración antropocéntrica predominan sobre los demás. La segunda sección analiza las consecuencias de este uso desigual y muestra los conflictos de interés resultantes. Cerramos con una conclusión y recomendaciones orientadas a promover un uso del agua equitativo y sostenible.

I. Contexto

El distrito de Salas (Ica) y el contexto sociodemográfico

El acuífero de Villacurí se ubica al sur de la ciudad de Lima, entre los kilómetros 258 y 291, en el distrito de Salas, el cual está ubicado dentro de la provincia y departamento de Ica. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021, Ica tenía aproximadamente 998,144 habitantes (BCRP, 2022). En general, al distrito de Salas le va bien económicamente. El ingreso promedio mensual por persona en Ica fue de S/ 1,162, situándose entre las regiones con niveles de ingreso más altos durante el año 2021 (CDC, 2022). Por otro lado, en el mismo año, Ica registró una tasa de pobreza del 6.6%, siendo la más baja a nivel nacional (RPP, 2022). Además, el 83.5% de los hogares en Ica contaban con acceso a servicios de saneamiento adecuados (CDC, 2022). Esto explica su crecimiento poblacional a un promedio de 2% anual en los últimos 10 años, cifra mayor que la cifra nacional.

Esta cifra podría seguir en aumento, pues el incremento poblacional se compone, en parte, de trabajadores temporales, que en un segundo tiempo, llevarían a sus familias a establecerse. Sin embargo, que esto ocurra dependerá de la estructura de edad de la población de origen migrante establecida en Ica.

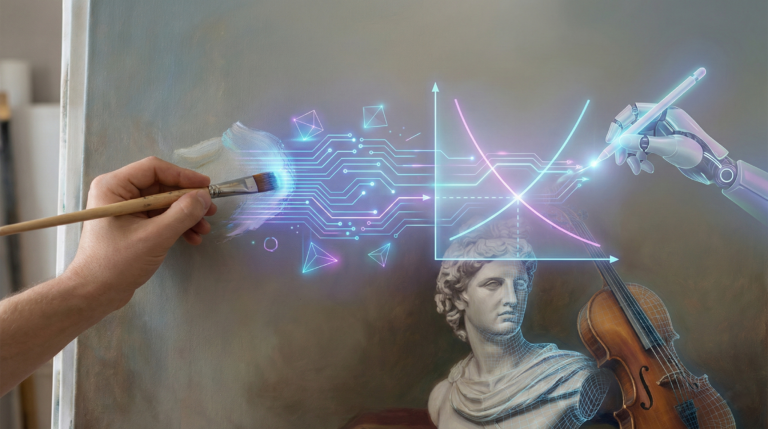

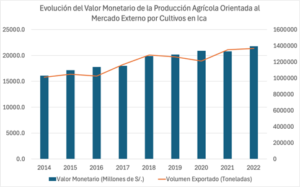

Según su valor agregado bruto, en 2021, las principales actividades económicas en Ica incluyeron la manufactura (19%), seguida por la extracción de petróleo, gas y minerales (18.5%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (14%), construcción (11.6%) y el comercio (8.5%) (BCRP, 2022). A partir del 2010, Ica experimentó un boom agroexportador como se observa en el gráfico 1. Los principales cultivos de Villacurí son el espárrago, la uva, la palta, la alcachofa, cebolla, paprika, algodón, entre otros (INEI, 2022a). Algunos factores que facilitaron el boom han sido el TLC firmado con los EE.UU. y la UE, y características geográficas de Ica al ser una zona árida con un clima estable todo el año. Ya que las lluvias escasas e irregulares pueden dificultar la producción, el Perú ha lanzado diferentes proyectos de infraestructura hidráulica en los últimos años para paliar ese problema.

Gráfico 1:

Fuente: Elaboración propia en base a INEI 2023

Los acuíferos y sus servicios ecosistémicos

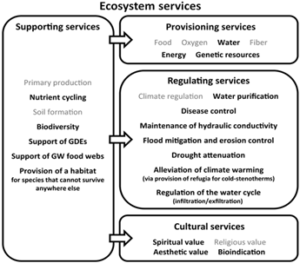

Un acuífero es una formación geológica subterránea que almacena y provee agua, permitiendo su extracción para diversos fines (Valdivielso, 2024). Sus servicios ecosistémicos son amplios, una clasificación se muestra en el Gráfico 2. Entre ellos cabe resaltar, la provisión de agua dulce para el uso agrícola y también doméstico (Instituto del Agua, 2024). La regulación hídrica es otro servicio importante, manteniendo el caudal base de ríos y humedales, especialmente durante períodos secos (WWF Perú, 2021). Notemos también la filtración y purificación del agua, refiriéndose al acuífero como un filtro natural, mejorando la calidad del agua al eliminar contaminantes (Ordoñez, 2011). Y, por último, el soporte de biodiversidad es esencial porque la preservación de los ecosistemas, como humedales y ciertos bosques, dependen del agua subterránea (Betancur-Vargas et al., 2017).

Gráfico 2: Servicios ecosistémicos de los acuíferos

Fuente: Griebler, C., & Avramov, M. (2015).

La renovabilidad de los acuíferos depende de ciertos factores. La recarga de los acuíferos puede venir de fuentes naturales, como la infiltración de lluvia, del hielo al derretirse, del agua superficial, o también de fuentes antropogénicas, como el exceso de irrigación, la recarga artificial y la recarga inducida por bombeo. Algunos acuíferos reciben muy poca o ninguna recarga debido a factores climáticos o geológicos, por ser zonas congeladas o hiperáridas. En estos casos, los acuíferos se tornan recursos no renovables o débilmente renovables (Jac Van Der Gun, 2022).

La extracción de agua subterránea y sus problemas

Para hacer uso del agua subterránea es necesaria su extracción del subsuelo mediante pozos. Este paso previo al consumo trae a colación dos características relevantes del recurso en cuestión.

Teóricamente, el agua subterránea es un bien común y rival. Es común, porque excluir a alguien de su uso (impedir que alguien en algún lugar de la superficie cave un pozo) resulta difícil o muy costoso, y es rival porque el uso de una persona disminuye la cantidad o calidad disponible para otros (Ostrom, 2000). Un problema de los bienes comunes es que, al ser propiedad de todos, la responsabilidad y cuidado de este se diluyen, actuando como si el bien no perteneciera a nadie en particular, esto se conoce como la “tragedia de los comunes”. El problema del uso ilimitado de un bien común es, también, señalado por el ecólogo Garrett Hardin. Según él, cada agente tiene interés de hacer más uso del recurso común y rápido, pero esto lleva a que el recurso se deteriore hasta la degradación, porque es un recurso de carácter limitado, agotable o rival en su uso o consumo (Hardin, 1968). Sin embargo, desde un punto de vista ecológico, incluso el concepto de “tragedia de los comunes” es cuestionable, pues acepta implícitamente que “los problemas ecológicos surgen de la ausencia de racionalidad mercantil privada” (Martínez-Alier, 2008), apoyando la idea de que el mercado sería el mecanismo más racional de asignación de recursos.

En la actualidad, los acuíferos de Ica-Villacurí de los que se extrae agua subterránea se pueden dividir en tres categorías según su estado. Primero, los pozos operativos, que están equipados con motor y bomba, tienen un régimen de explotación y un uso definido para el agua extraída. En el acuífero bajo estudio, se registraron 527 pozos en uso, equivalentes al 41.93% del total inventariado. Segundo, pozos utilizables son aquellos sin equipo o con equipo deteriorado, pero con columna de agua y potencial para ser utilizados. Se registraron 280 pozos utilizables, representando el 22.28% del total inventariado. Tercero, los pozos no utilizables están inoperativos por estar secos, derrumbados, enterrados, salinizados o con tubería desviada. Se registraron 450 en este estado, equivalentes al 35.80% del total inventariado (ANA, 2018). La ubicación de los pozos se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3:

Fuente: Geo GPS Perú (acuífero); ANA (pozos). Elaboración: propia

II. Datos y metodología

Este trabajo presenta un análisis utilizando distintas herramientas y conceptos de la rama de la economía ecológica para el caso de la extracción de agua de los acuíferos de Villacurí (Ica). Adicionalmente, se realizó una revisión profunda de documentos administrativos y legales sobre las regulaciones respecto al uso de agua en Ica (ANA, SUNASS), así como una lectura de artículos y publicaciones científicas respecto al tema.

Se utiliza la teoría de flujos y fondos para comprender el funcionamiento del sistema hídrico que representa los acuíferos referidos. Luego, para comprender la competencia entre los diversos usos de los flujos de agua se realiza un análisis multiescalar (Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism o MuSIASEM) que muestra qué actividades utilizan más del recurso, según su intensidad. Para ello, se han utilizado datos del informe final de evaluación de la veda de los acuíferos Villacurí y Lanchas del ANA, así como el informe de Caracterización del departamento de Ica del BCRP. Se concluye con la elaboración y evaluación de propuestas de solución del problema mediante una matriz de evaluación social multicriterio, que reúne distintos puntos de vista y niveles a los que los actores pueden interactuar y encontrar acuerdos mutuos entre sus objetivos.

En el cuerpo del texto se recurre a conceptos como el de la ciencia posnormal, enfoque de un mundo lleno, la paradoja de Jevons y la tragedia de los comunes. Los cálculos se realizaron combinando varias bases de datos de la ANA, INEI y BCR, y aunque han sido lo más exactos posibles, las cifras deben ser tomadas más en su sentido ordinal que como valores absolutos. III

III. Múltiples valoraciones y una desigual distribución

3.1. El sistema de acuíferos de Ica-Villacurí analizado desde la teoría de flujos y fondos

Siguiendo a Georgescu-Roegen, se considera apropiado enmarcar este análisis utilizando la teoría de flujos y fondos (Mayumi et al.,1998) que es ideal para el estudio de la explotación de ecosistemas, como realizaron Silva-Macher y Farrell (2014) para el caso de los manglares en Colombia.

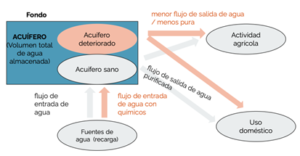

El gráfico 4 aplica dicha teoría al caso de estudio. Según la teoría citada, los acuíferos de Ica-Villacurí y su volumen total de agua almacenada son los fondos, y las entradas y salidas de agua en este sistema serían los flujos. Según la segunda ley de la termodinámica, el flujo de agua que sale del sistema tiene mayor entropía, es decir, es menos utilizable, que el flujo que ingresó. La actual explotación para la exportación agrícola ha causado un considerable agotamiento del acuífero, el cual, al deteriorarse, reduce su capacidad de producir flujos sosteniblemente y de calidad. Debido a este cambio, como se ve en el gráfico, el fondo pasa a ser un acuífero deteriorado cuyos flujos de entrada son el agua con químicos y sus flujos de salida son agua menos pura y/o salinizada. De esta manera, se observa que el acuífero ve reducida su capacidad de purificar y proveer agua para las generaciones futuras.

Gráfico 4: Modelo de flujos y fondos del sistema de acuíferos de Villacurí

Fuente: Elaboración propia en base a Silva-Macher & Farrell (2014)

3.2. Múltiples valoraciones de los acuíferos de Villacurí

Según Martínez-Alier et al. (1998), el medio ambiente es un lugar de conflicto entre valores e intereses que compiten entre sí, así como de los grupos y comunidades representados por ellos. En esa línea, se puede comprender que, en la raíz de los conflictos por la repartición del agua subterránea en Villacurí observados, se encuentra una colisión entre distintas formas de valorar el acuífero, según las visiones del mundo particulares de cada actor. Se puede afirmar, siguiendo a Martinez-Alier (1998), que este problema de valoración de la naturaleza se sitúa en un marco de comparabilidad débil, que implica la inconmensurabilidad del recurso. Es decir, el valor en conflicto irreductible es inevitable pero compatible con una elección racional que utiliza el juicio práctico. Por eso, aplicar una valoración monetaria al recurso hídrico en este contexto de escasez y aridez, sería inadecuado, pues dejaría de lado varios otros valores. En este escenario, una valoración incluyente y plural del recurso podría capturar mejor su importancia.

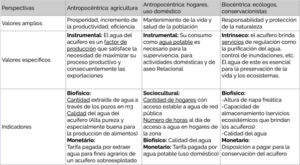

Esta sección busca contribuir a ello, usando el marco conceptual desarrollado por Pascual et al. (2023), y presentando una visión organizada de las valoraciones de tres grupos de actores, mostrando (i) sus visiones del mundo, (ii) valores amplios, (iii) valores específicos, y algunos (iv) indicadores relevantes para la valoración respectiva [ver Tabla 1].

Tabla 1: Múltiples valoraciones de los recursos hídricos de los acuíferos de Ica-Villacurí

Fuente: Elaboración propia

Un primer grupo son los agricultores, que ven el valor de los acuíferos desde una visión antropocéntrica (“vivir de la naturaleza”), que enfatizan el valor instrumental del acuífero como proveedores de recursos necesarios que son factores en su proceso de producción. Los valores amplios que priman son el de la prosperidad económica, incremento de la productividad y eficiencia en el uso de recursos. Algunos indicadores biofísicos relevantes para esta visión son la cantidad de agua extraída a través de los pozos (m3), la calidad de agua extraíble en el acuífero, se desea que esta sea de alta pureza pues esto es más favorable para cosechar producto agrícola de calidad. Un indicador monetario de importancia para ellos es la tarifa pagada por extraer agua para fines agrarios (Soles/m3). Anualmente, el Ministerio de Agricultura pública mediante decretos supremos la retribución económica a pagar por el uso de agua superficial y subterránea. Cabe resaltar que el acuífero de Ica, de Villacurí y Lanchas tienen algunas de las tarifas por uso de agua subterránea más altas a nivel nacional, por ser acuíferos sobreexplotados (Oré & Damonte, 2014).

Un segundo grupo considerado es el de la población residente en el distrito de Salas que, en el marco de una visión antropocéntrica, hace uso doméstico del agua de los acuíferos, enfatizando el valor instrumental del recurso hídrico como agua potable, necesaria para la supervivencia, actividades domésticas (alimentación, aseo). Los valores amplios que lo enmarcan son los de mantener la vida y salud de la población. Algunos indicadores de tipo sociocultural serían el número de horas al día de acceso a agua en los hogares y la cantidad de hogares con acceso estable a agua de red pública. Un indicador monetario de interés para ellos es la tarifa pagada por el agua potable en los hogares y un indicador biofísico de interés para ellos es la calidad del agua, pues esta es la que van a consumir.

El tercer grupo estudiado es de los académicos, ecólogos y colectivos conservacionistas, quienes tendrían una visión biocéntrica del agua de los acuíferos, que se centra en los procesos de la naturaleza que sostienen diversas formas de vida, no solo la humana. Esta visión se enfoca en el valor intrínseco de los acuíferos, por su rol irremplazable para el mantenimiento del ecosistema y para las múltiples especies que habitan en él, por los servicios ecosistémicos que provee como regulación, purificación del agua, control de inundaciones, entre otros. En este marco en el que los seres vivos buscan “vivir con la naturaleza”, los valores amplios reinantes serían la responsabilidad y protección de la naturaleza. La altura de la napa freática, la capacidad de almacenamiento, la calidad del agua del acuífero son indicadores importantes para los defensores de estos valores. Asimismo, como se mencionó, si bien el agua tiene un valor inconmensurable que no se podría traducir en unidades monetarias a cabalidad, la disposición a pagar de las personas para conservar el acuífero sería un posible indicador monetario que se podría tener en cuenta.

3.3. La actual distribución entre los usos del agua

El Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism es un método que hace posible analizar la relación entre la energía, el agua, la tierra, el alimento y las características socioeconómicas. A través de este método, se puede realizar una simulación para evaluar la viabilidad de la situación planteada. Esto se realiza analizando la coherencia que hay entre los flujos que se ofertan con los que se demandan (Giamprieto et al., 2014). De acuerdo a esto, se busca realizar un análisis multiescalar que permita visibilizar la distribución del agua entre los distintos actores y evaluar la viabilidad de la explotación de agua del acuífero de Villacurí.

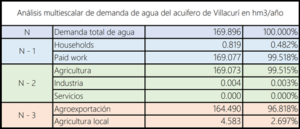

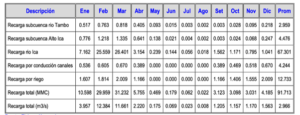

Desde este enfoque (ver tabla 2), se puede evaluar la distribución de agua del acuífero mediante la demanda de agua. En un primer nivel, se concentra la demanda total de agua. En el año 2018 fue de 169,9 hm3, por lo que, siendo su recarga anual estimada en 91.71 hm3, existe una sobreexplotación de 78.186 hm3 /año. En un segundo nivel, esta demanda hídrica se distribuye entre los hogares y el trabajo pagado. Según la división de explotación por tipo de uso, los hogares consumen 0.819 hm3/año, un 0.482% del total. Este cálculo incluye el consumo de agua poblacional y doméstico. En el mismo nivel se encuentra el trabajo pagado, el cual consume el mayor porcentaje de agua, siendo este de 169.077 hm3/año representando un 99.518%.

En un tercer nivel, la categoría de trabajo pagado se divide en dos sectores: agricultura e industria. El sector de agricultura es al que se destina la mayor cantidad de agua explotada, con un alarmante monto de 169,07 hm3/año. Esta gran cantidad representa casi toda la explotación con 99.515%. Así mismo, el sector industrial, tiene un consumo de solo 0.003% del total de agua demandada, es decir, consume 0.004 hm3/año. Dentro del trabajo pagado se encuentra teóricamente, un sector de servicios; no obstante, en el inventario del 2018 este es inexistente, puesto que el total de demanda de agua se concentra en los hogares y en los sectores de agricultura e industria. En un cuarto nivel, se divide el agua que se emplea para el sector agrícola en la agroexportación y la agricultura para el mercado interno. Mediante una aproximación con los datos del 2022 del BCRP, la primera consume un 96.818% y la última un 2.697% del total de agua explotada.

Tabla 2:

Fuente: ANA, 2018 y BCR, 2022b.

Este tipo de distribución refleja la predominancia de la valoración del sector agrícola sobre los otros actores. Esta valoración concentra una idea de una perpetua productividad, puesto que consideran al acuífero como un proveedor de agua, la cual es el factor de producción principal de su creciente proceso productivo. El 99.515% del agua que se demanda del acuífero es destinada cada año a esta causa, demostrando que la valoración instrumental que se le da es la que predomina a costa de otros grupos demandantes como los hogares. A este grupo no se le asegura ni siquiera el 1% del agua demandada, generando un problema de estrés hídrico que se va agravando debido al constante aumento de la población de Ica, la cual creció en un 14% entre el 2012 y 2018 debido a la migración masiva (Zegarra, 2018). Esto es alarmante, teniendo en cuenta el caso de Piura, el cual se caracteriza por la sequía extrema que afecta a represas, canales y el acceso al agua, dejando a miles de personas sin este recurso básico.

Consecuencias de la Priorización de la Agroexportación sobre la Sostenibilidad de los Acuíferos de Villacurí, Ica

IV. Consecuencias de la Priorización de la Agroexportación sobre la Sostenibilidad de los Acuíferos de Villacurí, Ica

4.1. La degradación del sistema hídrico

La priorización de la agroexportación en la región de Villacurí ha llevado a una explotación intensiva de los acuíferos locales, comprometiendo tanto su sostenibilidad como la calidad del recurso hídrico disponible. Este fenómeno ocurre en un contexto de débil regulación, donde los intereses económicos del sector agroexportador prevalecen sobre la gestión adecuada y sostenible de los recursos naturales. La extracción de agua subterránea supera ampliamente la capacidad de recarga del acuífero, lo que genera un progresivo descenso de la napa freática y un incremento en la salinidad del agua, afectando tanto la calidad del recurso como los costos de explotación. Esto impacta negativamente en los pequeños agricultores, las comunidades locales y los ecosistemas.

La sobreexplotación de los acuíferos responde a la creciente demanda de agua para la agricultura intensiva, la cual depende casi exclusivamente del riego subterráneo debido a las escasas precipitaciones en la región costera. Este modelo de uso desmedido ha llevado a una disminución crítica de las reservas de agua, las cuales han sido protegidas por medidas como la veda impuesta desde 2011 mediante la Resolución Jefatural N.º 330-2011. Esta resolución prohíbe nuevas autorizaciones de extracción y obras hidráulicas destinadas al alumbramiento de agua subterránea. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para frenar el deterioro del acuífero, ya que la explotación continúa a niveles insostenibles.

El desequilibrio entre la recarga y la extracción es particularmente preocupante debido a la limitada capacidad de recarga del acuífero. Esta recarga depende de fuentes como el río Ica, el riego agrícola y la conducción en canales, que operan principalmente entre septiembre y diciembre.

La explotación intensiva de los acuíferos en la región de Villacurí ha llevado a una sobreexplotación que compromete la sostenibilidad de este recurso vital. Según los datos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2018), la reserva total del acuífero es de aproximadamente 932.67 hectómetros cúbicos (hm³). Sin embargo, la extracción anual supera con creces la capacidad de recarga del acuífero. Mientras que la recarga anual es de 91.71 hm³, la extracción alcanza los 169.89 hm³, generando un déficit anual de aproximadamente 78.186 hm³ (Ver Tabla 3).

Tabla 3: Extracción y recarga de los acuíferos de Ica-Villacurí

Fuente: ANA, 2018.

Bajo un escenario ceteris paribus, es decir, manteniendo constantes tanto las tasas de extracción como las de recarga, este déficit podría llevar al agotamiento del acuífero en alrededor de 12 años, dado que la reserva total no sería suficiente para suplir las necesidades de extracción continuas. Este pronóstico subraya la urgencia de una gestión más eficaz y sostenible de los recursos hídricos en la región para evitar una crisis hídrica irreversible que afectaría tanto a las comunidades locales como a la agricultura que depende de este recurso. Esto ha llevado al uso de tecnologías como el riego por goteo, que, aunque más eficiente, no ha reducido el consumo de agua. Este resultado se puede comprender en el marco de la paradoja de Jevons: el aumento en la eficiencia técnica del riego multiplica el volumen total de agua utilizada, ya que los grandes productores intensifican sus cultivos para aprovechar los altos precios de los productos agrícolas. Por el contrario, los pequeños agricultores, a menudo considerados ineficientes por usar riego por inundación, terminan siendo responsables de un menor volumen total de extracción y son, en términos ambientales, más eficientes, pues sus métodos contribuyen a la recarga del acuífero y su sostenibilidad.

El uso desmedido de los acuíferos tiene efectos negativos sobre la calidad del recurso hídrico. La extracción excesiva de agua subterránea provoca la compactación del suelo, reduciendo la capacidad del acuífero para almacenar agua en el futuro. La presión ejercida sobre los suelos puede afectar gravemente su estructura, lo que, a largo plazo, dificulta la recarga natural y perpetúa el ciclo de sobreexplotación. Además, el modelo de agricultura intensiva en la región está asociado con el uso masivo de agroquímicos, que, al ser arrastrados por el agua de riego, contaminan las fuentes subterráneas y superficiales, afectando no solo la salud de los acuíferos, sino también la calidad del agua disponible para las comunidades locales.

Desde una perspectiva de sostenibilidad débil, algunos actores han planteado que el agotamiento del acuífero podría ser compensado con inversiones en tecnología o mediante el uso de fuentes alternativas, como el agua superficial. Sin embargo, este enfoque ignora los límites físicos y ecológicos que enfrentan los recursos naturales. Según la Teoría de un «mundo lleno» de Daly y Farley (2004), los recursos naturales no pueden ser reemplazados indefinidamente por capital manufacturado o tecnológico. La priorización de intereses económicos a corto plazo, como los que caracterizan al modelo agroexportador de Villacurí, no solo perpetúa este desequilibrio, sino que compromete gravemente la disponibilidad futura del acuífero.

Los conflictos por el uso del agua se han extendido más allá de Villacurí, involucrando a otras regiones como Huancavelica. La construcción del sistema Choclococha, en la década de 1930, trasvasó agua de tres lagunas del río Alto Pampas hacia la cuenca del río Ica. Esta obra afectó la disponibilidad de agua para la ganadería alpaquera en el altiplano. En 2006, se iniciaron las obras del Canal Colector Ingahuasi, que llevaba agua de Huancavelica para recargar el acuífero de Ica. A pesar de la oposición de las comunidades de Alto Pampas y el Gobierno Regional de Huancavelica, el Gobierno Regional de Ica continuó con el proyecto. Este conflicto culminó en la creación de la Mancomunidad Regional Huancavelica-Ica (MANRHI) en 2017, la transferencia del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y la implementación del Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos en la cuenca del río Ica. Según Oré y Geng (2018), la constante presión de los intereses agroexportadores, respaldados por el gobierno central, ha exacerbado estos conflictos y ha subrayado la falta de consideración hacia los otros usos del agua. A pesar de los esfuerzos por mejorar la regulación y distribución de los recursos, la escasa atención a los problemas estructurales y ambientales ha perpetuado la explotación insostenible de los acuíferos.

4.2. Conflictos de interés en torno al uso del agua

Existe un conflicto de intereses causado por la sobreexplotación del acuífero y la desigualdad en el acceso al agua ceñida por la predominancia de las valoraciones instrumentales del sector agroexportador. Esto repercute en impactos ambientales, económicos y sociales.

Los principales actores involucrados son, por parte del gobierno, organismos como el MIDAGRI, ANA, SEDAPAL y OEFA, encargados de la regulación, supervisión y toma de decisiones concernientes al acuífero. Desde la población civil, participan las ONG como CODEH Ica y; los pobladores de la región, quienes buscan mejorar la calidad de vida y la protección del entorno. También, desde organizaciones ambientales, se encuentran los ecologistas y comunidad científica, los cuales están en defensa del medioambiente y presentan propuestas sostenibles. Otro grupo importante es el lobby agroexportador, quienes buscan la rentabilidad económica y la explotación del acuífero. Por último, existen otros actores como los medios de comunicación, encargados de difundir información al resto de la población.

La relación entre los actores es compleja, puesto que parecen presentarse cierto tipo de alianzas entre el lobby agroexportador y parte de los medios de comunicación. Debido a titulares como “ONG ponen en peligro al sector agroexportador: actividad extractiva en Ica en alerta” (Palacios, 2024), que demonizan los intereses de una calidad de vida y la conservación del ambiente (Ver gráfico 5).

Gráfico 5: Portada del diario expreso (23 de septiembre de 2024)

Fuente: Palacios (2024) en Diario Expreso.C

Así mismo, se encuentran contradicciones, puesto que el ANA, la cual se encuentra a cargo de administrar, conservar y proteger los recursos hídricos está adscrita al MIDAGRI que, a su vez, busca mejorar la competitividad y rentabilidad de los agentes económicos agrarios. En otras palabras, promover la agroexportación en Ica que se abastece de un acuífero sobreexplotado es incompatible con buscar la conservación del mismo.

Los actores que se encuentran en un conflicto directo por la distribución desigual, son los pobladores de Ica quienes y los agroexportadores. Los primeros, se enfrentan al problema de no tener un acceso continuo al agua potable o incluso siquiera tener acceso a la red pública. Así mismo, las poblaciones vecinas al acuífero de Villacurí solo tienen agua una hora por semana (Valdivia, 2024; Chacaliaza, 2024; Pérez, 2022). Por otro lado, con el fin de aumentar la producción, los agroexportadores emplean la técnica de riego por goteo en 10.000 ha (Pérez, 2022), consumiendo aun así 96.8% del agua que se explota del acuífero (ver en tabla 2). Así, debido a la declaración de veda a la excavación, se dio un incremento de los pozos ilegales, agravando aún más el estado del acuífero (Pérez, 2022). La concentración del agua subterránea por este sector ha sido lograda por su capacidad económica, técnica y coercitiva (Damonte et. al., 2016), la cual les impone sus intereses por sobre los de la población.

V. Recomendaciones para una gestión del agua más sostenible

Para resolver la problemática de la distribución del agua se identifican tres posibles estrategias de regulación. El primero es el modelo de gestión centralizada ejecutado por la entidad gubernamental. Ellos deciden quiénes pueden extraer agua y cuánta cantidad tanto como que impone los castigos y/o sanciones. Eso supondrá un mayor conocimiento del acceso a información sobre todo el rendimiento del recurso y una capacidad de identificar y sancionar free-riders. La estrategia se ejecutará mediante tarifas y cuotas de extracción. Con el modelo de gestión centralizada se mejorará la provisión y distribución del agua.

Una segunda propuesta es la implementación del modelo de gestión descentralizada (Hardin 1968) – en específico la privatización. Se establecerán derechos privados para determinar asignaciones exclusivas, basadas en el precio de mercado lo cual creará intercambios mercantiles. El modelo supone un funcionamiento eficiente del mercado sobre todo la asignación eficiente. Además, implica una capacidad de garantizar que los derechos de propiedad sean respetados lo cual necesitará mayores atribuciones regulatorias de entes reguladores.

La tercera propuesta se basa en el modelo de acción colectiva (Ostrom, 2000a). En este, los actores definen un contrato vinculante para el uso del recurso con una estrategia de cooperación forjada por ellos mismos. El compromiso se hace cumplir por un actor externo a quienes los agentes le encargan esta función y que es remunerado con las ganancias del uso del recurso. Los agentes dialogan sobre estrategias y costos de hacer cumplir el acuerdo. Habrá nuevas normas para equilibrar la importancia entre todos los usos concurrentes del agua. Los límites de uso serán sobre todo restringir agua en agricultura de gran escala o cultivos de alto consumo, priorizando la seguridad alimentaria. Este acercamiento guarda coherencia con un enfoque de ciencia posnormal, pues se incluyen información y opiniones de distintos actores con distintos niveles de conocimiento (técnico, ancestral, experimental, anecdótico), para responder mejor a contextos de alta incertidumbre, con mucho en riesgo y opiniones diversas de todos los actores, donde la opinión experta resulta insuficiente para abordar problemas complejos.

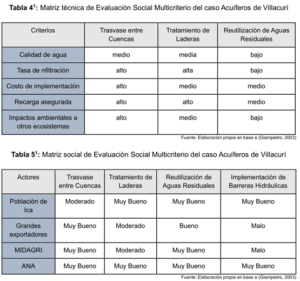

Las tablas 4 y 5 resumen el problema y presentan una evaluación social multicriterio, que busca desarrollar alternativas de solución integradoras, adaptadas a los intereses comunes de los actores involucrados.

Nota: Las alternativas de «Trasvase entre cuencas», «Tratamiento de laderas», «Reutilización de aguas residuales» e «Implementación de barreras hidráulicas» fueron extraídas del artículo de investigación de Pino V. et al. (2020)

VI. Conclusiones

Para concluir, dadas las asimetrías de poder, el sector agroexportador asentado en Ica-Villacurí está haciendo un uso indiscriminado de los recursos naturales del ecosistema, específicamente del agua. Esta sobreexplotación afecta a otros usos concurrentes en la zona, como los agricultores de menor escala y el acceso al agua y saneamiento para la población. Conflictos surgen por los intereses opuestos y la dificultad para el uso equitativo del agua. La concentración de poder económico, social y político refuerzan estas desigualdades. Además, la falta de información causa una influencia política que limita la difusión de datos. Por eso no solo hay una falta de monitoreo neutral frecuente del nivel de agua almacenada y consumida, sino también una falta de monitoreo de pozos ilegales, tanto como una falta de transparencia de documentos. Todos estos factores se resumen en el aspecto que la problemática acerca los acuíferos de Villacurí es una problemática compleja con nuevos actores y decisiones difíciles sobre el uso prioritario y la valoración más importante del agua.

Bibliografía

Autoridad Nacional del Agua (ANA). Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, & Autoridad Administrativa del Agua Chaparra – Chincha (2018). Evaluación de la veda de los acuíferos Villacurí y Lanchas: Informe final. Recuperado de https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4442

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2022a). Caracterización del departamento de Ica. Recuperado de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/ica-caracterizacion.pdf

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2022b). Ica: Síntesis de actividad económica. Recuperado de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/2022/sintesis-ica-12-2022.pdf

Betancur-Vargas, T., García-Giraldo, D. A., Vélez-Duque, A. J., Gómez, A. M., Flórez-Ayala, C., Patiño, J. E., & Ortíz-Tamayo, J. Álvaro. (2017). Aguas subterráneas, humedales y servicios ecosistémicos en Colombia. Biota Colombiana, 18(1), 1–28. https://doi.org/10.21068/c2017.v18n01a1

Chacaliaza J. (2024). Solo el 27.8% de la población de Ica cuenta con acceso al servicio de agua por red pública. Correo. Recuperado de https://diariocorreo.pe/edicion/ica/solo-el-278-de-la-poblacion-de-ica-cuenta-con-acceso-al-servicio-de-agua-por-red-publica-noticia/

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) (2022). Perfil de situación de salud: Departamento Ica. Ministerio de Salud, Perú. Recuperado de https://www.dge.gob.pe/portal/docs/perfiles_epidemiologicos/docs/2022/pdf/Perfil-de-Salud-2022-Ica.pdf

Daly, H. E., & Farley, J. (2004). Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press. Recuperado de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1261588/mod_resource/content/0/Ecological-Economics-Principles-And-Applications.pdf

Damonte Valencia, G., Gonzales Negreiros, I., & Lahud Vega, J. (2016). La Construcción del Poder Hídrico: Agroexportadores y Escasez de Agua Subterránea en el valle de Ica y Villacurí. Anthropologica, 34(37), 87-114. https://doi.org/10.18800/anthropologica.201602.004

Domínguez, I.V. & Chiong, J. (2018) Obras hidráulicas de riego en el valle de Ica en el contexto de la Emergencia Hídrica Regional. En Oré, M.T. & Muñoz, I. (2018) Aguas en disputa: Ica y Huancavelica, entre el entrampamiento y el diálogo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Fernández-Escalante, E., Henao Casas, J. D., Vidal Medeiros, A. M., & San Sebastián Sauto, J. (2020). Regulations and guidelines on water quality requirements for managed aquifer recharge: International comparison. Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater, 9(2), 7–22. https://doi.org/10.7343/as-2020-462

Giampietro, M. (2003). Multi-Scale Integrated Analysis of Agroecosystems (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780203503607

Giampietro, M., Aspinall, R.J., Ramos-Martin, J., & Bukkens, S.G.F. (Eds.). (2014). Resource Accounting for Sustainability Assessment: The Nexus between Energy, Food, Water and Land Use. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315866895

Hardin, G. (1968). La tragedia de los bienes comunes. En D. Pinedo (Ed.), El cuidado de los bienes comunes: Gobierno y manejo de los lagos y bosques de la Amazonía (pp. 33–46). Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Instituto del Agua (2024). Acuíferos: Descubre qué son, su importancia y cómo contribuyen al ciclo del agua. Recuperado de https://institutodelagua.es/acuiferos/que-es-un-acuiferosacuiferos/

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2022a). Encuesta Nacional Agropecuaria [base de datos]. Recuperado de https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2023). Compendio Estadístico, Ica 2023. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/5580760-compendio-estadistico-ica-2023

Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. En J. Martínez Alier, M. Walter, M. Di Pierri, G. Fontaine, & S. Fernández Herrero, Conflictos socioecológicos (pp. 11-27). Madrid: Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial). Recuperado de https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/10/Dossier-Conflictos-Socioecologicos.pdf

Martinez-Alier, J. et al. (1998). Weak comparability of values as a foundation for ecological economics. Ecological Economics (26), 277-286

Mayumi, K., Giampietro, M., & Gowdy, J. M. (1998). Georgescu-Roegen/Daly versus Solow/Stiglitz revisited. Ecological Economics, 27(2), 115–117. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00003-2

Ordoñez Gálvez, J. J. (2011). Cartilla técnica: Aguas subterráneas – Acuíferos (ISBN 978-9972-602-78-8). Sociedad Geográfica de Lima y Foro Peruano para el Agua – GWP Perú. Recuperado de https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/varios/aguas_subterraneas.pdf

Oré, M. T., & Damonte, G. (2014). ¿Escasez de agua? Retos de la gestión de la cuenca del Río Ica. Fondo Editorial de la Pontificia universidad Católica del Perú.

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva (C. de Iturbide Calvo & A. Sandoval, Trads.). Fondo de Cultura Económica

Pascual, U., Balvanera, P., Anderson, C.B. et al. (2023). Diverse values of nature for sustainability. Nature 620, 813–823. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06406-9

Palacios, C. (2024). ONG ponen en peligro sector agroexportador: actividad extractiva en Ica en alerta. Expreso. Recuperado de https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/ Pérez, M. A. (2022) Cultivo de Espárragos en Ica – Perú. Altas de justicia ambiental – AJA. Recuperado de https://ejatlas.org/conflict/cultivo-de-esparragos-en-ica-peru

Pino, V. et al. (2020). Medidas de mitigación para el acuífero costero La Yarada, un sistema sobreexplotado en zonas áridas. Idesia (Arica), 38(3), 21-31. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292020000300021

Redacción RPP (2022). Ica: ¿Por qué es el departamento con menos pobreza en el país? RPP Noticias. Recuperado de https://rpp.pe/economia/economia/ica-por-que-es-el-departamento-con-menos-pobreza-en-el-pais-noticia-1412863

Silva-Macher, J. C. & Farrell, K. N. (2014). The flow/fund model of Conga: Exploring the anatomy of environmental conflicts at the Andes–Amazon commodity frontier. Environment, Development and Sustainability, 16(4), 747–768. https://doi.org/10.1007/s10668-013-9488-3

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. (Original publicado en 1990). Recuperado de https://base.socioeco.org/docs/el_gobierno-de-los-bienes-comunes.pdf

Valdivia D. (2024). Alarma por la falta de acceso continuo a agua potable en Ica: solo el 13.3% de los hogares cuenta con el servicio las 24 horas. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/peru/2024/09/08/alarma-por-la-falta-de-acceso-continuo-a-agua-potable-en-ica-solo-el-133-de-los-hogares-cuenta-con-el-servicio-las-24-horas/

Valdivielso, A. (2024). ¿Qué es un acuífero? Recuperado de https://www.iagua.es/respuestas/que-es-acuifero

Van der Gun, J. (2022). Large Aquifer Systems Around the World. The Groundwater Project. https://doi.org/10.21083/978-1-77470-020-4

WWF Perú (2021). Los acuíferos, el agua que “no vemos”. Recuperado de https://www.wwf.org.pe/?365850/Los-acuiferos-el-agua-que-no-vemos#:~:text=Funciones-y-servicios-ecosistemicos,las-riberas-y-zonas-bajas

Zegarra, E. & Postigo, J. C. (2024). Las agroexportaciones de Ica: ¿Milagro económico o tragedia de los comunes? La Revista Agraria, 207, 12–16.

Zegarra E. (2018). La gestión del agua desde el punto de vista del Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en el Perú: estudio de caso del valle de Ica. CEPAL. Recuperado de https://uploads.water-energy-food.org/S1800911_es.pdf

Gráficos y tablas:

ANA. (12 de noviembre de 2024). Pozos – Visor por Cuencas – ANA, SNIRH. Recuperado de https://snirh.ana.gob.pe/VisorPorCuenca/?IdVar=27

Geo GPS Perú. (4 de noviembre de 2024). Mapa de acuíferos – ANA.Recuperado de https://www.geogpsperu.com/2018/07/mapa-de-acuiferos-ana-descargar.html

Griebler, C., & Avramov, M. (2015). Groundwater ecosystem services: A review. Freshwater Science, 34(1), 355–367. https://doi.org/10.1086/679903

Silva-Macher, J. C., & Farrell, K. N. (2014). The flow/fund model of Conga: Exploring the anatomy of environmental conflicts at the Andes–Amazon commodity frontier. Environment, Development and Sustainability, 16(4), 747–768. https://doi.org/10.1007/s10668-013-9488-3

Autoridad Nacional del Agua (ANA). Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, & Autoridad Administrativa del Agua Chaparra – Chincha (2018). Evaluación de la veda de los acuíferos Villacurí y Lanchas: Informe final. Recuperado de https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4442